丰收是人们千百年来最大的期盼,象征着繁荣与生机。每当秋季来临,田野间金黄的稻谷、饱满的果实,都是农民辛勤耕耘的结果,承载着他们对未来的美好憧憬。在这丰收的背后,有着无数感人的故事和不屈的奋斗精神。其中,我国农业史上具有重要意义的高产作物——甘薯,便是一个典型的例子。

甘薯,亦称番薯、红薯等,因其丰富的营养成分而备受推崇。它富含蛋白质、淀粉、果胶、纤维素、氨基酸、维生素及多种矿物质,素有“长寿食品”的美誉。甘薯的引入和推广,不仅丰富了人们的饮食结构,也在历史的洪流中,改变了无数家庭的命运。

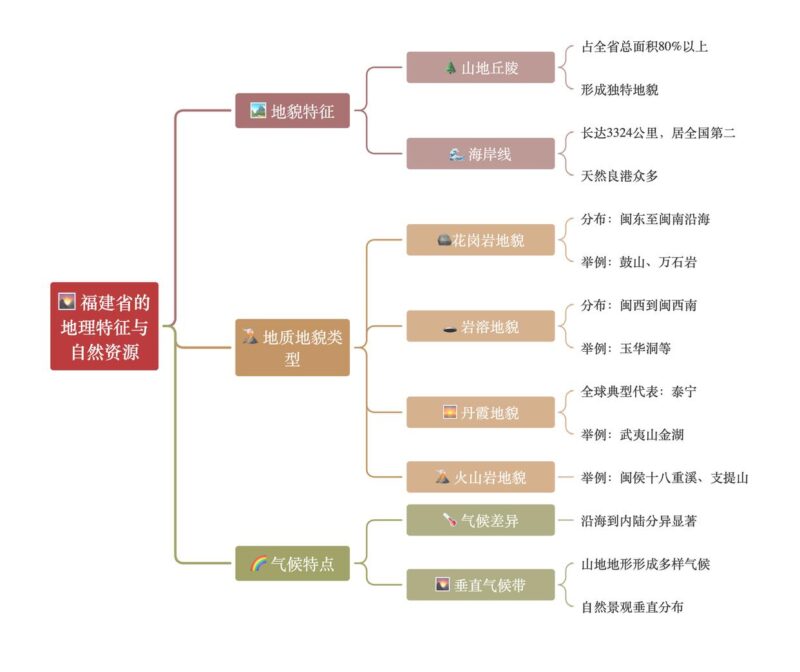

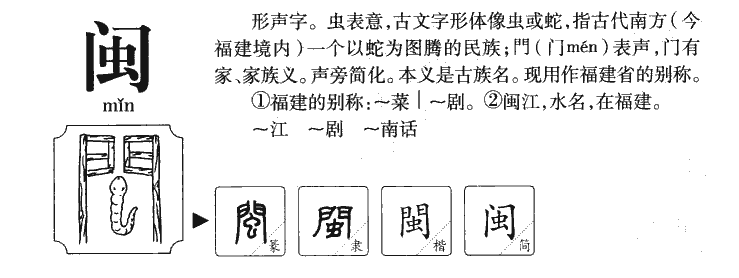

甘薯最初并不产于我国,而是由长乐的陈振龙在16世纪末从“外番”引进,因此称为“番薯”。400多年前,陈振龙从菲律宾引种番薯,并致力于其培育和推广,为我国农业发展做出了重要贡献,因而被誉为中国的“甘薯之父”。

陈振龙(约1543—1619)出生于福州长乐县,幼年聪慧,饱读诗书,年轻时考中秀才。然而,因乡试失利,他选择放弃科举,转而投身商海。商旅生涯让他见识了更广阔的世界,尤其是在吕宋岛,他发现当地广泛种植朱薯,且其用途多样,既可生吃也可熟食,种植也相对容易。陈振龙凭借敏锐的商业眼光,意识到朱薯的经济价值,心中暗自思量:如果能将这种作物引回家乡,必能改善家乡人民的生活。

明万历二十一年(1593年),50岁的陈振龙不顾当地西班牙殖民政府的禁令,决心将朱薯带回故乡。他将薯藤巧妙地藏匿于船中,经过七昼夜的艰辛航行,终于将珍贵的种子带回了福州。此时,正值大旱,田园绝收,民众生活困苦,饥饿蔓延。面对严峻的形势,陈振龙的儿子陈经纶向福建巡抚金学曾呈报了《献薯藤种法禀帖》,详细汇报了父亲的冒险经历,并建议试种朱薯以解粮荒。

金学曾对陈振龙的义举大为赞赏,立即命其寻找适合的土地进行试种。陈振龙父子依照当地土人的传授,在达道铺纱帽池舍旁的空地上试种朱薯。经过几个月的精心照料,7月份种下的朱薯在四个月后丰收,结果令人惊喜:小者如臂,大者如拳,味道鲜美,能够充饥。陈经纶再次上书,称番薯适合在各地种植,恳请金学曾推广此作物,以拯救百姓于饥荒之中。金学曾采纳了这一建议,通令各地如法栽种,结果大获丰收,福建的饥荒得以缓解。人们感念金学曾的功劳,便将朱薯改名为金薯,因其源自“番国”,又俗称为番薯。

陈振龙的后代子孙“克承世业”,一家七代不仅积极致力于番薯的引种与推广,还将种薯技术传授给亲戚朋友,使番薯的种植逐渐扩展到更多地方,功绩卓著,成为我国历史上唯一的农作物推广世家。陈振龙的曾孙陈以柱在浙江省鄞县试种番薯,并将种薯与种植技法传授给莆田人徐缓,携往江浙地区传播,使番薯从闽中推广到长江流域。

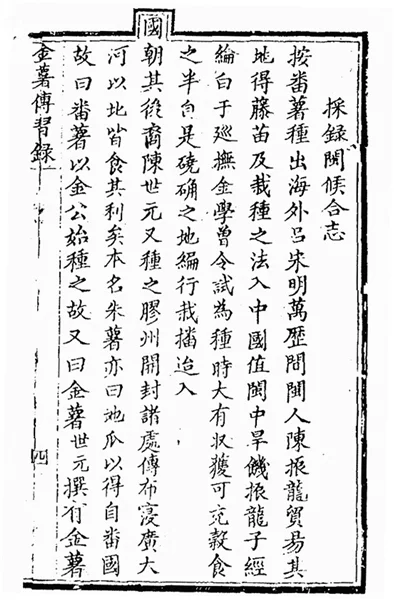

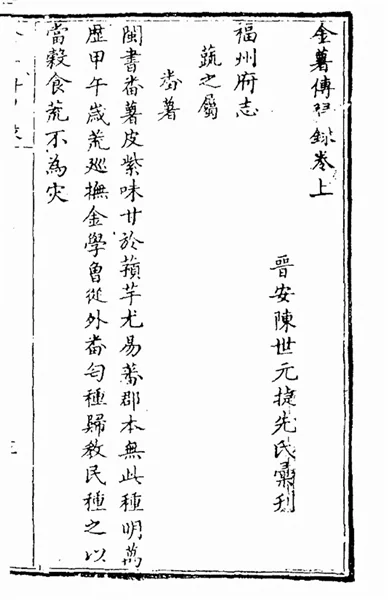

到了乾隆年间,陈振龙的五世孙陈世元与好友余瑞元、刘曦一起将番薯引种到山东,积极在北方各地推广。他不仅赠送薯种和传授种植技法,还自费张贴招贴,动员百姓种植番薯。此外,他还汇辑出版了我国第一部甘薯专著《金薯传习录》,该书保存了番薯从国外引种并推广到全国各地的历史资料,是宝贵的农业科学史文献。根据四川地方的方志记载,当地的番薯也是由陈世元的朋友引种、推广的。

《金薯传习录》的出版,不仅为后世提供了宝贵的种植知识,也为研究番薯的历史提供了重要的依据。从1593年番薯传入我国,到清朝乾隆五十一年(1786年)政府下令全国推广番薯,这近二百年是中国历史上人口增长的高峰期。粮食供给压力不断增大,自然灾害频繁,百姓常受饥荒之苦。番薯的种植有效地解决了日益严重的粮食短缺问题,也推动了我国封建社会末期土地的开发和利用,加速了这一时期社会人口的增长。

著名历史学家夏鼐在其文章《略谈番薯和薯蓣》中指出:“我国的人口在西汉末年便已接近六千万,到明代极盛时仍只有六千万有零,清初因战乱有所减少,但到乾隆六年(即1741年),便达一万万四千余万,道光十五年便增至四万万以上。”如此激增的人口,虽然与版图的扩大、田地的开辟及赋税的改变都有关系,但与明朝晚年输入原产于美洲的番薯,恐怕关系更为密切。

新中国成立后,红薯的种植与消费达到了前所未有的广度。随着人口的激增,从四亿人的基数增长至八亿工农群众,红薯作为经济尚不发达时期的重要粮食,扮演了关键角色。待到1978年改革开放时,农科专家测算,“今日的中国是全世界最大的甘薯生产国,产量占全世界的百分之八十三”。而当时的中国人口,也将突破十亿大关。

尽管陈振龙及其子孙出身平凡,商贾为业,却一心情系民生,花费了七代人的心血,引种、推广种植番薯,终有所成,泽被苍生,功德无量。晚明史学家何乔远曾作《金薯颂》以赞美陈振龙引种之功。清代中期,百姓在福州、福清等地建报功祠,主祀金学曾,配享陈振龙、陈经纶、陈世元。

清道光十四年(1834年),福州人民为了纪念陈振龙和金学曾在推广种植番薯方面的伟大贡献,在乌山建起了“先薯亭”。1957年,福州市人民政府重修了“先薯亭”,以示对先贤的敬仰。今天,我们仍可以看到亭前悬挂的一幅黑漆烫金刻制的楹联,联曰:

“引薯乎遥迢德臻妈祖,

救民于饥馑功比神农。”

这幅楹联将陈振龙等引种红薯的功绩比作妈祖、神农,反映了人们对他们的高度评价与尊崇,显示出陈振龙等人引种红薯的伟大贡献,造福华夏,影响深远。

370年后,1962年冬,著名历史学家郭沫若先生到福州考察,特地去福建省图书馆查阅一本奇书——《金薯传习录》。这本书专门记录了红薯的栽种方法与培育过程。透过那些已经泛黄的纸页,红薯传种中国最明确、具体的记载跃入眼帘,郭沫若抑制不住内心的激动与诗意,挥毫写下了《满江红——为红苕传入中国370年而作》:

“挟入藤篮试密航,

归来闽海勤耕植。

此功勋,当得比神农,

人谁识?”

这首词不仅表达了对陈振龙及其后代无私奉献精神的赞美,也深刻反映了番薯在中国历史上的重要地位。甘薯的引入与推广,不仅是一个农作物的传播,更是一个民族在艰难岁月中团结奋斗、共同抗击饥荒的生动写照。

声明:本内容图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

文章来源 坤师 https://www.china8m.com/20887.html

暂无评论,你要说点什么吗?